海错博览:中国海岸带植物资源数据库友情出品,复原先辈杰作、致力于大众海岸带科普。

Grateloupia filicina

海赤菜,冬家烂,膏菜。

红藻门,真红藻纲,隐丝藻目,海膜科,蜈蚣藻属。

可食用,煮成膏状物食用或做汤,也可漂白后制成酸菜食用。也可入药,有清热解毒、驱虫的功效。还可做制胶的原料。

藻体紫红色,高7~25厘米,黏滑,单生或丛生。固着器小盘状。主干单一,及顶而明显,亚圆柱形或扁压,宽2~5毫米,可达8毫米,自两缘规则或不规则地羽状分枝1~3次,下部分枝较长,上部分枝较短,小枝互生,或互生和对生交杂。内皮层有众多星状细胞,髓部由纵列藻丝交织,成长的藻体有时部分或全部中空;主枝不中空。藻体因生境不同外形变化甚大。根据其变异可分为四个型:标准型、长枝型、中空型、节荚型。成熟的囊果,突出于体表呈颗粒状。

|

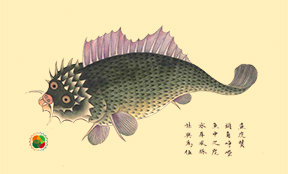

| 蜈蚣藻形态图 © 王铁杆等(2012)1) |

|---|

1)蜈蚣藻的粗脂肪含量为5.6%,其中不饱和脂肪酸含量占其总脂肪酸含量的7.18%,无机元素含量均较丰富,其中人体必需的铁、钙、镁、磷、锌含量较高,而有害元素铅、镉、砷含量很低。(2)含L-胱氨甲酰鸟氨酰-L-胱氨甲酰鸟氨酸、蜈蚣藻氨酸、牛磺酸(taurine)、琼胶、多糖、蛋白质及硫酸盐甾化物、磷酸盐,并含其他微量元素。蜈蚣藻的多糖提取物具有抑制反转录酶的活性,用做反转录病毒的抑制剂。

一般生长在潮间带的石沼中或泥沙滩上的沙石上。产于我国南北各地。产于辽宁大连,河北秦皇岛,山东青岛、威海、烟台,江苏、浙江、福建、广东等地沿海。

|

| 蜈蚣藻生态图 © 王铁杆等(2012)2) |

|---|